Historique de l'association

Dans les années 1919-1920, au sortir de la Première Guerre mondiale, des groupements de cheminots Anciens Combattants furent constitués sur la base des anciens réseaux.

Malgré cela, de très nombreux cheminots Anciens Combattants restèrent inorganisés parce que les associations existantes ne donnaient pas suffisamment de garanties de neutralité et d'indépendance à l'égard des pouvoirs publics et surtout des directions des réseaux.

Trop souvent elles servaient de moyen de lutte contre les syndicats et ne défendaient que mollement les droits des cheminots AC. A tel point que ces derniers ne furent pas compris parmi les bénéficiaires de la loi de 1924 attribuant les bonifications de campagne de guerre double et simple.

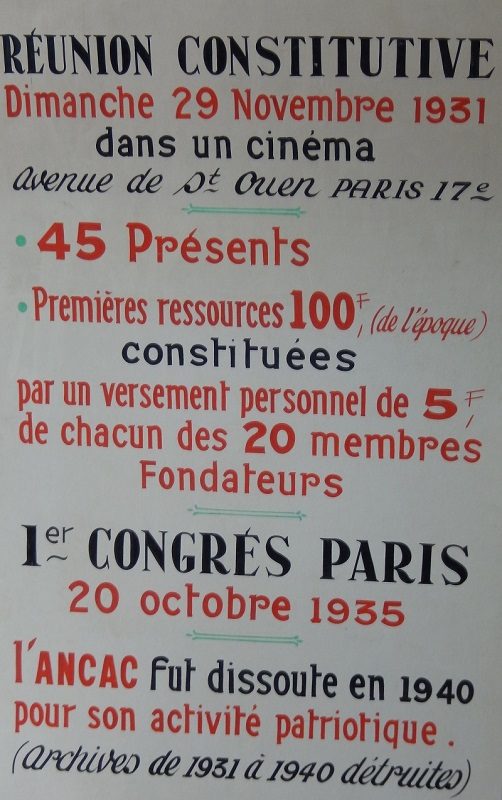

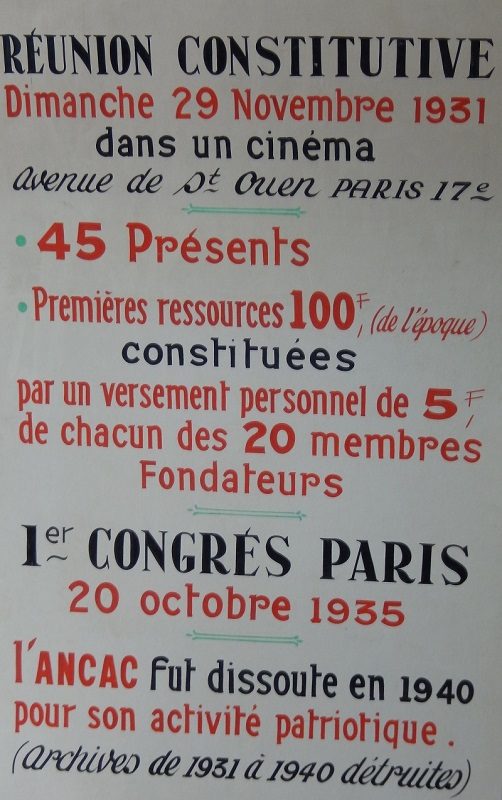

C'est pourquoi, le mardi 24 novembre 1931, 45 cheminots membres de l'ARA.C. et avec l'accord de celle-ci se réunirent dans un cinéma de l'Avenue de Saint-Ouen, à Paris, pour créer une association démocratique, indépendante et dynamique ouverte à toutes les catégories de cheminots Anciens Combattants, mobilisés et victimes de guerre.

Dès sa fondation, l'A.N.CA.C. se fixa deux objectifs indissociables :

- Défendre sans compromission les intérêts matériels des cheminots AC et notamment obtenir le bénéfice des dispositions de la loi de 1924.

- Associer à l'hommage aux morts la mise en garde des vivants sur tous les problèmes de la Paix, des libertés et de la démocratie.

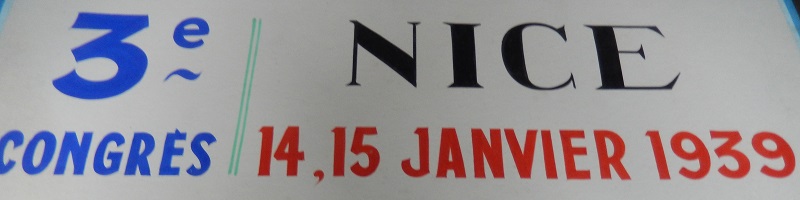

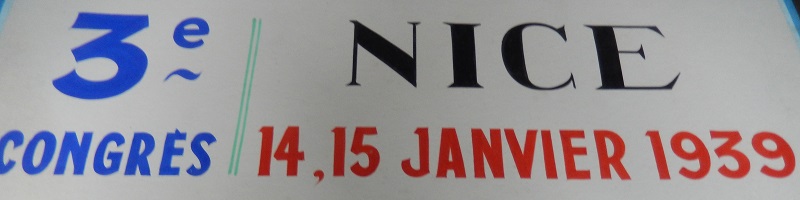

Ses premières ressources s'élevaient à 100 F. Elles étaient constituées d’un versement personnel de 5 Francs par chacun des membres fondateurs. L'A.N.C.AC. était née. Petit à petit, ses rangs se renforcèrent et le premier congrès national put se tenir à Paris, le 20 octobre 1935. Des statuts furent adoptés. Le 27 novembre 1935 l'association fut déclarée à la Préfecture de Police du département de la Seine sous l'égide de la loi du 1er juillet 1901. Déclaration n° 79-501-1584 publiée au Journal Officiel du 11 décembre 1935, page 13040.

Toutefois, l'A.N.CA.C. était consciente que seule l'action unie était susceptible de faire aboutir les revendications sauvegarder les libertés républicaines et la paix. Elle ne se résigna jamais à la division du monde combattant et fut à l'origine, dès avant la Seconde Guerre mondiale, d'accords communs en faveur des droits.

En 1934, face au complot qui visait à instaurer un régime fasciste dans notre pays, elle appuya de toutes ses forces le vaste mouvement populaire qui permit la riposte victorieuse. Elle sut également mener une activité patriotique, dénoncer les accords de Munich qui conduisirent notre pays à la défaite et à l'invasion.

C'est la raison pour laquelle, en 1940, l'A.N.C.A.C. fut dissoute, son siège pillé, ses biens dispersés, ses militants poursuivis, traqués, emprisonnés.

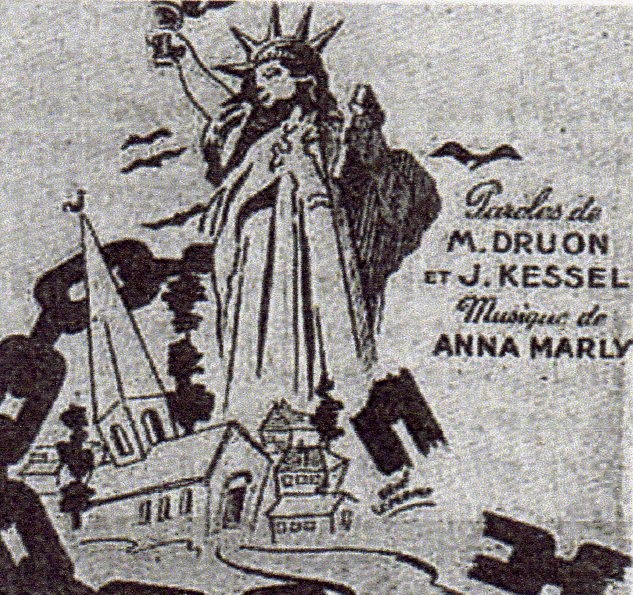

Dès le début de l'occupation, tous ceux qui purent échapper aux efforts conjugués des services spéciaux des polices française et allemande, se dressèrent contre les envahisseurs hitlériens et leurs complices, les traîtres de Vichy.

Ainsi, à travers eux, l'A.N.C.A.C. prit place résolument dans les combats de la Résistance pour la libération de la patrie. Nombre de ses adhérents, de ses militants tombèrent en héros, les armes à la main, fusillés, massacrés, dans les camps de la mort ou de travail forcé.

Dès la libération, l'A.N.CA.C. et ses rescapés sortirent de l'illégalité, elle reforma ses rangs grossis de toutes les catégories nouvelles d’Anciens Combattants avec ou sans uniforme, de victimes de guerre de toutes sortes, elle prit l'initiative de faire déposer par son président d'honneur Marc DUPUY et des parlementaires, un projet de loi en faveur de l'attribution des bonifications de campagne aux cheminots Anciens Combattants

Puis, l'A.N.C.A.C. son Conseil National agit pour regrouper dans l'action pour les bonifications de campagne les groupements d’Anciens Combattants des chemins de fer. Ce fut la création du Comité National de liaison et l'élaboration de la « Charte des droits des Cheminots Anciens Combattants » qui devait bientôt recevoir l'appui unanime des organisations syndicales de la corporation.

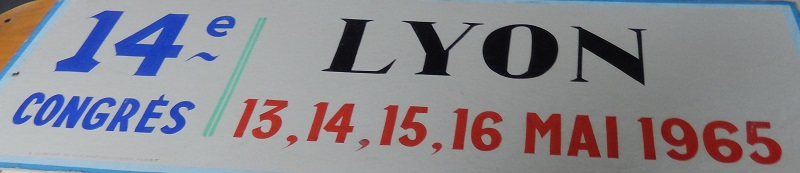

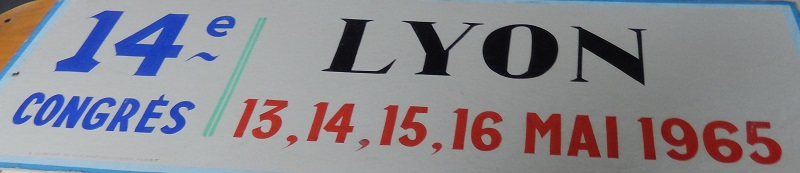

Enfin, en 1964, grâce à l'action unie, les efforts de tous furent couronnés de succès : bien qu'avec des conditions restrictives que nous combattons toujours, les cheminots intéressés purent enfin bénéficier des bonifications de campagne de guerre double et simple.

Après cet important succès, l'A.N.CAC poursuit ses efforts en

vue

de l'unification du mouvement cheminot combattant

Sur le plan national, l'A.N.C.A.C. est membre de l'Union Française des Associations de combattants (U.F.A.C.). Elle délègue un représentant dans chacune des commissions nationales de l’U.F.A.C. : Défense des droits, affaires internationales, action sociale, rôle civique des Anciens Combattants, affaires intérieures.

Dès le début de la guerre d'Algérie en 1954. l'A.N.CA.C fut au premier rang de ceux qui ne négligèrent aucune démarche, aucune action pour que la négociation soit substituée à l'affrontement, la justice à la discrimination, le droit à la force.

Si l'A.N.CAC avait été entendue, cette guerre et les combats de Tunisie et du Maroc, qualifiés à leurs débuts d'opérations de police, de maintien de l'ordre n'aurait jamais existé.

Ainsi, la vie témoigne que dès sa création, l’A.N.C.A.C. a répondu aux aspirations des cheminots anciens Combattants et Veuves de Guerre.

Toutes les générations du feu y sont représentées à égalité de droit et de devoir depuis les Sections jusqu'à la Direction Nationale - quels que soient leurs grades ou leurs opinions syndicales, philosophiques ou religieuses.

Noms des présidents de l'A.N.C.A.C. qui se sont succédé de 1931 à ce jour

Louis CHAGOT AC 1914/1918 du 24 novembre 1931 à 1939 08 ans

De 1940 à 1945, l'ANCAC. a été dissoute par le gouvernement de VICHY

René JACQUET AC 1935/1945 de 1945 à 1955 10 ans

Laurent COMBIER AC 1939/1945 de 1955 à 1965 10 ans

André ACKERMANN • AC 1939/1945 de 1965 à 1977 12 ans

André LAMY AC 1939/1945 de 1977 à 1989 12 ans

Bernard BERGER AC AFN de 1989 à 1999 10 ans

Yves SCHMITTER AC AFN de 1999 à 2003 04 ans

Jean FOURNIER AC AFN de 2003 à 2009 06 ans

Robert MOULLIERE AC AFN de 2009 à 2019 10 ans

Robert Baptier AC AFN depuis 2019

Le secrétariat national