Mise en œuvre des « plans d’action »

Par suite des opérations « Overlord » et « Anvil »

Début 1943, après la conférence ayant réuni du 14 janvier 1943 au Maroc à Casablanca ROOSEVELT, CHURCHILL, GIRAUD et DE GAULLE, une structure interalliée chargée d’examiner la planification d’actions sur les côtes Européennes occidentales afin de soulager les fronts Italien et Soviétique, a été mise en place avec a sa tête un chef d’état major « Chief Of Staff to Supreme Allied Commander » (COSSAC).

Plusieurs autres conférences vont réunir dans les mois suivants les dirigeants politiques et militaires, notamment la conférence Trident à Washington du 12 au 27 mai 1943, celle de Quadrant à Québec du 17 au 24 août 1943 et enfin celle de Téhéran du 28 novembre au 1er décembre 1943 lors de laquelle est confirmé le débarquement en Normandie dans la période de mai-juin 1944 ainsi qu’une opération synchronisée en Méditerranée en plus d’une offensive soviétique à l’est.

Afin de coordonner toutes les structures qui seront impliqués dans ce que l’Histoire retiendra sous le nom de «Opération Overlord » pour le débarquement en Normandie et de «Opération Anvil puis Dragoon » pour le débarquement de Provence, les Services Secrets de la France libre ont travaillé à la mise au point, durant l’été et l’automne d’une série de « plans d’action » à mettre en œuvre par la résistance intérieure dans la période précédant immédiatement le débarquement et le suivant.

« Les dès sont sur le tapis »…

Ce message, diffusé le 5 juin par la BBC, donne à la résistance le signal de la mise en œuvre du « Plan Vert » préparé à Londres dès le printemps 1943 en liaison, entre autre, avec le mouvement de résistance intérieure « Résistance-Fer ». Cela se concrétise par le dynamitage des principales lignes de chemin de fer de la zone Paris-Granville et Paris-Cherbourg. Ce plan se traduira aussi, dans les 24 heures suivant le D-Day, par la réalisation par des équipes de sabotages aguerries de la quasi-totalité des coupures de voies et destructions d’ouvrages d’art prévues par le « Plan Vert » visant notamment 300 points sensibles difficiles à bombarder sur l’ensemble du réseau ferré. De juin à juillet 600 déraillements eurent lieu, 1800 locomotives et 6000 wagons immobilisés. Sur l’ensemble du mois de juin 945 actes de sabotages ont eu lieu soit une moyenne de 25 par jour. Les cheminots ont également fait payer un lourd tribut à leur outil de travail, en partie détruit :

- 3 000 kilomètres de voies rendues inutilisables,

- 2 300 ouvrages détruits,

- 71 dépôts sur 130 détruits,

- 19 ateliers de réparation sur 31 détruits,

- 115 grandes gares détruites sur 322,

- 24 gares de triage détruites sur 40.

Unis par leur statut depuis 1938, porteurs d'un esprit de lutte et de solidarité pendant l'occupation, les cheminots ont gagné une reconnaissance de la nation par l'attribution de la légion d’honneur et de la croix de guerre avec palmes à la SNCF.

Mais les cheminots ont payé un lourd tribut à la liberté :

- Près de 9 000 cheminots ont laissé leurs vies.

- 16 000 ont été blessés.

- 25 000 ont été déportés dont 1 300 sont morts dans des camps nazis.

- 244 ont été tués au combat.

- 112 ont été tués pendant les combats de la libération.

- 87 cheminots résistants engagés à la libération dans la nouvelle armée républicaine sont morts au combat.

Oui ! Les cheminots ont écrit une page de l'histoire avec leur sang.

Selon le 21ème groupe d’armées Britannique débarqués en Normandie, l’action de la résistance aurait retardé en moyenne de 48 heures l’arrivée des troupes allemandes envoyées pour rejoindre le front et être au contact des alliées.

« Il fait chaud à Suez »…

Ce message, diffusé dans la nuit du 5 juin au 6 juin par la BBC, donne à la résistance le signal de la mise en œuvre du « Plan Bibendum » qui prendra par la suite le nom de « Plan Tortue » ou « Plan Anti –Panzer » qui devait se concrétiser par la multiplication, dans les départements du Nord et de l’Ouest, d’obstacles au déplacement des divisions panzers vers le front : arbres coupés, destruction de ponts routiers, dispersions de crève-pneus, modification de signalisations routières, etc…

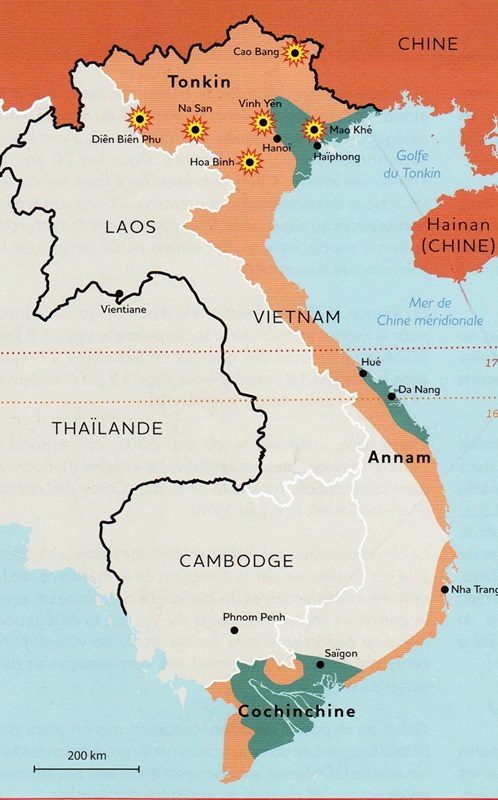

La 2ème panzer-division de la Wehrmacht, de retour du front de l’est et repositionnée dans la région d’Amiens, mettra ainsi une semaine pour rejoindre le front de Normandie.

La 9ème SS-panzer « Hohenstaufen » partie de Pologne le 12 juin rejoindra Alençon en Normandie que le 25 juin.

Quand à la 2ème SS panzer-division « Das Reich » stationnée dans la région de Montauban, ayant reçu le 8 juin l’ordre de faire mouvement vers la Normandie, harcelée par la résistance et ayant vu se multiplier sur les 600 km de sa route les obstacles, ses premiers éléments n’arriveront que le 16 juin à l’arrière du front, les derniers que fin juin-début juillet. Hélas, elle aura accompagné son repli de massacre de masse de civils à Tulle, Oradour sur Glane et Argenton sur Creuse.

Dans les jours qui ont précédé ou suivi le Débarquement, plus de 5000 résistants ont dynamité plus de 500 ponts routiers et placé plusieurs centaines d’obstacles sur les routes, le harcèlement des unités nazies en route vers le front de Normandie a permis le destruction de plus de 500 camions, de 21 chars dont plusieurs « tigres », de 20 autochenilles, de 64 canons antichars et la capture d’un millier de prisonniers.

« Les plus désespérés sont les chants les plus beaux », « La parole est d’argent, le silence est d’or », « Le colonel leur a coupé le sifflet »…

Ces messages, diffusés dans la soirée du 5 juin par la BBC, donnent à la résistance le signal de la mise en œuvre du « Plan Violet » de destruction des lignes téléphoniques afin de couper les communications de l’ennemi entre la zone du débarquement et ses bases arrières et même au-delà avec son état-major en Allemagne.

Ainsi sont coupés les câbles :

- Partant du Mont Pinçon, situés à 3 km au Sud-ouest de Caen, où les allemands avaient installés un poste de radioguidage à ondes courtes pour la Luftwaffe,

- Ceux reliant Cherbourg à Brest,

- Ceux reliant l’état major du 84ème korps, déployé entre le Couesnon et la Dives, situés à St Lô à celui de la 91ème infanterie-division à Valognes.

7 coupures majeurs majeures ont été effectuées le 6 juin, 32 le seront le lendemain, notamment sur les câbles reliant les blockhaus de la côte aux centraux allemands de Bernay et du « Château » de Basly. De même la liaison souterraine entre ces 2 points sera aussi interrompu ainsi que les lignes Caen-Vire et Caen-St Lô.

Dans la Manche, les résistants coupent les câbles des lignes souterraines à grandes distances (LSGD) interrompant les communications entre :

- Cherbourg et Le Man,

- Carentan et Villedieu-les-Poêles,

- Saint Lô et Avranches

Le central allemand de St Malo devient lui aussi inopérant.

Dans les Côtes-du-Nord (d’Armor), à proximité de la zone de débarquement, 14 lignes téléphoniques sont coupées du 6 au 10 juin, 36 du 11 au 20 juin, 18 du 21 au 30 juin car la mise en œuvre du « Plan Violet » s’est étendue sur le plan géographique. Ainsi le message diffusé par la BBC le 5 juin au soir « les tomates doivent être cueillies », indique aux résistants Bourguignons de passer à l’action et ce qu’ils vont faire sur :

- Le réseau spécifique de la SNCF,

- Les lignes PTT secondaires,

- La ligne aérienne Paris-Dijon qui est coupée au nord de Dijon,

- La ligne souterraine Paris-Marseille qui est coupée au nord et au sud de Dijon.

Un aspect essentiel du « Plan Violet », concerne les 16000 km de lignes souterraines à grandes distances (LSGD) reliant les services allemands en France (Wehrmacht, Luftwaffe, Kriegsmarine, Gestapo…) à Berlin, via l’Alsace-Lorraine annexées, telles celles de Paris-Metz ou Paris-Strasbourg, ce qui contraignit les Allemands à leur substituer les liaisons radio, captées et décryptées par les Alliés.

Au total, durant le seul mois de juin, prés d’une centaines de coupures, notamment par sectionnement, de câbles à longue distance seront opérées, dès le 7 juin le répartiteur Pris-Berlin et mis en dérangement.

Le « Plan Bleu » est la destruction des lignes électriques à hautes tension, en premier lieu celles alimentant les zones de fortifications côtières, plus largement le réseau ferré électrique, les usines d’armement… En juin, en Côte-d’Or, la ligne électrique à haute tension « la Dijonnaise » est sabord. 4 lignes à haute tension seront coupées en Seine-et-Marne, 23 dans les Côtes-du-Nord (d’Armor)….

D’autres « plans » ont été élaborés, certains devant attendre pour leur mise en œuvre la progression alliée sur le front de Normandie, d’autres en étant concomitants.

Le « Plan Rouge » prévoyait le déclenchement de la guérilla à partir de six zones difficilement accessibles : Morvan, Massif Central, Pyrénées, Alpes, Jura, Vosges. Considérées comme des "réduits", ces zones devaient servir de refuge et de base pour les maquis dont la mission était de harceler les arrières allemands. La mise en œuvre du « Plan Rouge » pouvait paraître prématurée sur bien des aspects. Au printemps 1944, les "maquisards" sont au nombre d'environ 50 000, concentrés essentiellement dans les zones de moyenne montagne. Pour la plupart d'entre eux, ils sont mal équipés, mal armés. L'enthousiasme accompagnant l'annonce du débarquement entraîne un afflux massif de volontaires dans les maquis. Cela pose un problème d'encadrement, d'armement et donc d'efficacité militaire face à une Wehrmacht expérimentée et incomparablement mieux équipée. Certes, les parachutages de containers d'armes à la Résistance française s'accélèrent à l'été 1944. Mais il s'agit pour l'essentiel d'armes légères individuelles. Les armes collectives, mitrailleuses et mortiers, font cruellement défaut.

Dans les jours qui suivent le 6 juin 1944, des dizaines de communes passent sous le contrôle de la Résistance, en particulier dans le sud et dans les zones montagneuses et périphériques, au gré de la grande "montée au maquis". Ces libérations s'accompagnent parfois de proclamations du retour de la République, comme à Oyonnax où la "IVe République" est proclamée.

Craignant de ne plus maîtriser la situation, l'état-major du général Koenig envoie aux organisations de Résistance le télégramme suivant le 10 juin :

"Freiner au maximum activités de guérilla. Impossible actuellement nous ravitailler en armes et munitions en quantités suffisantes. Rompez partout contact dans mesure du possible pour permettre phase réorganisation. Evitez gros rassemblements. Constituez petits groupes isolés." Difficilement compris, ce coup d'arrêt fut difficilement applicable.

Dans le même laps de temps, la Wehrmacht se ressaisit et écrase les maquis qui menacent ses lignes de communication, en particulier dans la vallée du Rhône, et les accès aux cols alpins, voies de retraite vers les Vosges et l'Italie. La 157è division de montagne du général Pflaum mène ainsi les opérations de répression - les "Aktionen" - contre les maquis des Bauges, de l'Ain, et l’Oisans et du Vercors ou va se concentrer 4000 patriotes. Le 21 juillet, la 157ème division forte de 10000 hommes passe à l’attaque, dans le Vercors, appuyé par une escadrille de la Luftwaffe et des parachutistes arrivés par planeurs sur le terrain de Vassieux-en-Vercors initialement prévu pour recevoir des renforts alliée…qui ne viendront pas !!!

Submergés par des effectifs supérieurs, les maquisards au terme de durs combats, principalement jusqu’au 23 juillet décrochent. 639 résistants et 201 civils seront tués, 41 seront déportés

Dans le Limousin, c'est la 2e division blindée de Waffen-SS "Das Reich" qui réprime violemment les maquis de la région. Ces opérations s'accompagnent de massacres d'une ampleur jusque là inconnue en France : Tulle (99 pendaisons) et Argenton-sur-Creuse (56 habitants massacrés) le 9 juin, Oradour-sur-Glane (642 habitants massacrés) le 10 juin, ou encore Vassieux-en-Vercors les 21 et 22 juillet (72 habitants massacrés). Au final, le bilan humain est lourd pour les combattants des maquis, devenus Forces françaises de l'intérieur (FFI) et pour les populations civiles. Refusant de reconnaître les FFI comme des combattants réguliers, l'armée allemande exécute sommairement tous ceux qu'elle capture, les assimilant à des "francs tireurs".

L’idée de la mise en place de zones de concentration de forces de maquis dans des zones de concentration de forces de maquis dans des zones susceptibles d’être bien défendues face aux allemands, la milice et aux GMR, n’a pas concernés que le Vercors et les Alpes mais aussi le Massif Central, le Jura…

Ce fut l’objectif du « Plan Caïman » qui fut approuvé par le général De GAULLE sous réserve que certaines conditions soient réunies, à savoir :

- Occupation ennemie réduite en qualité et en densité,

- Libération par les FFI de zones facilitant l’avancée des forces alliées,

- Possibilités de parachutage de renforts.

Ce « Plan Caïman » ne sera pas accepté en l’état par l’état-major allié, sous la pression du président américain, qui sous-estimé le rôle de la résistance à l’égard de laquelle il était politiquement méfiant. De nouvelles moutures du « Plan Caïman » seront étudiées et celle proposée par De GAULLE se limitant géographiquement au Massif Central, à l’Auvergne ou aux monts du Velay, prévoyait d’utiliser 90 000 hommes pour y constituer, sur dix départements, une zone libérée équidistante des opérations en cours (Overlord) et à venir (Anvil), où pourrait se positionner une structure émanant du Gouvernement Provisoire de la Résistance Française (GPRF). Le succès de ce « Plan Caïman » modifié était cependant étroitement dépendant de la mise à disposition par les Anglo-américains d’armements et de moyens de transport. Or lors d’une réunion le 20 juillet, il fut décidé que le « Plan Caïman » ne pouvait être mise en œuvre par manque d’avions.

Cependant à partir du 20 mai et de manière anticipée 5000 maquisards s’étaient concentrés en 3 réduits dans les zones du Mont-Mouchet, de la Tuyère et de Venteuges. Des offensives allemandes conduisirent ainsi en juin à la dispersion du maquis du Mont-Mouchet, du maquis de la Tuyère et en juillet à celui du maquis du Vercors. Auparavant en février, avril et juillet à celles des maquis de l’Ain et du Jura. Pour autant, ces offensives nécessitèrent, pour contrer partout à travers la France la mobilisation des résistants, l’emploi d’unités militaires qui furent fixées sur place ou ralenties dans leurs déplacement vers les zones de débarquement.

Le rôle de la résistance.

Les historiens se sont attachés à essayer de déterminer quelle fut l’importance du rôle militaire de la résistance, en particulier lors de ces débarquements de Normandie (Overlord) puis de Provence (Anvil). Selon :

- Les auteurs,

- L’accès aux archives qui ne s’est libéré que progressivement,

- Le contexte politique qui a évolué en 80 ans depuis les affrontements de la guerre froide,

Il y a une volonté de minorer le rôle militaire et politique de la résistance, volonté qui n’a pas totalement disparu de nos jours !!

La mobilisation de la Résistance française s'effectua dans un contexte de tensions et d'incompréhension entre de Gaulle et les Alliés, entre les Alliés et la Résistance, entre les états-majors londoniens, qu'ils soient alliés ou français, et les formations agissant sur le terrain.

Quel bilan peut-on tirer de l'action de la Résistance à l'été 1944 puis pendant toute la campagne de France ? L'efficacité de la Résistance est difficilement quantifiable. Dans son ouvrage de mémoires intitulé Croisade en Europe, paru en 1949, le général Eisenhower dit des résistants français qu'ils ont "joué un rôle particulièrement important. Ils ont été extrêmement actifs en Bretagne, et, en tous points du front, ils nous ont aidés de mille façons. Sans eux, la libération de la France et la défaite de l'ennemi en Europe occidentale auraient été bien plus longues et nous aurait coûté davantage de pertes et que l’aide apportés par les FFI à la campagne représentait l’équivalent en hommes de quinze divisions et que grâce à leur assistance, la rapidité de notre avancé à travers fut grandement facilitée…". Sans nul doute, les sabotages ont ralenti les communications allemandes et ont produit des résultats que l’effort de guerre aérienne alliée n’avait pas pu obtenir. Sans nul doute, l'activité de harcèlement des maquis et des FFI a plongé la Wehrmacht dans un climat d'insécurité permanent qui a contribué à accélérer sa retraite. Sans nul doute, la Résistance a joué un rôle déterminent dans la libération du territoire national.

Document réalisé par la Section ANCAC de limoges